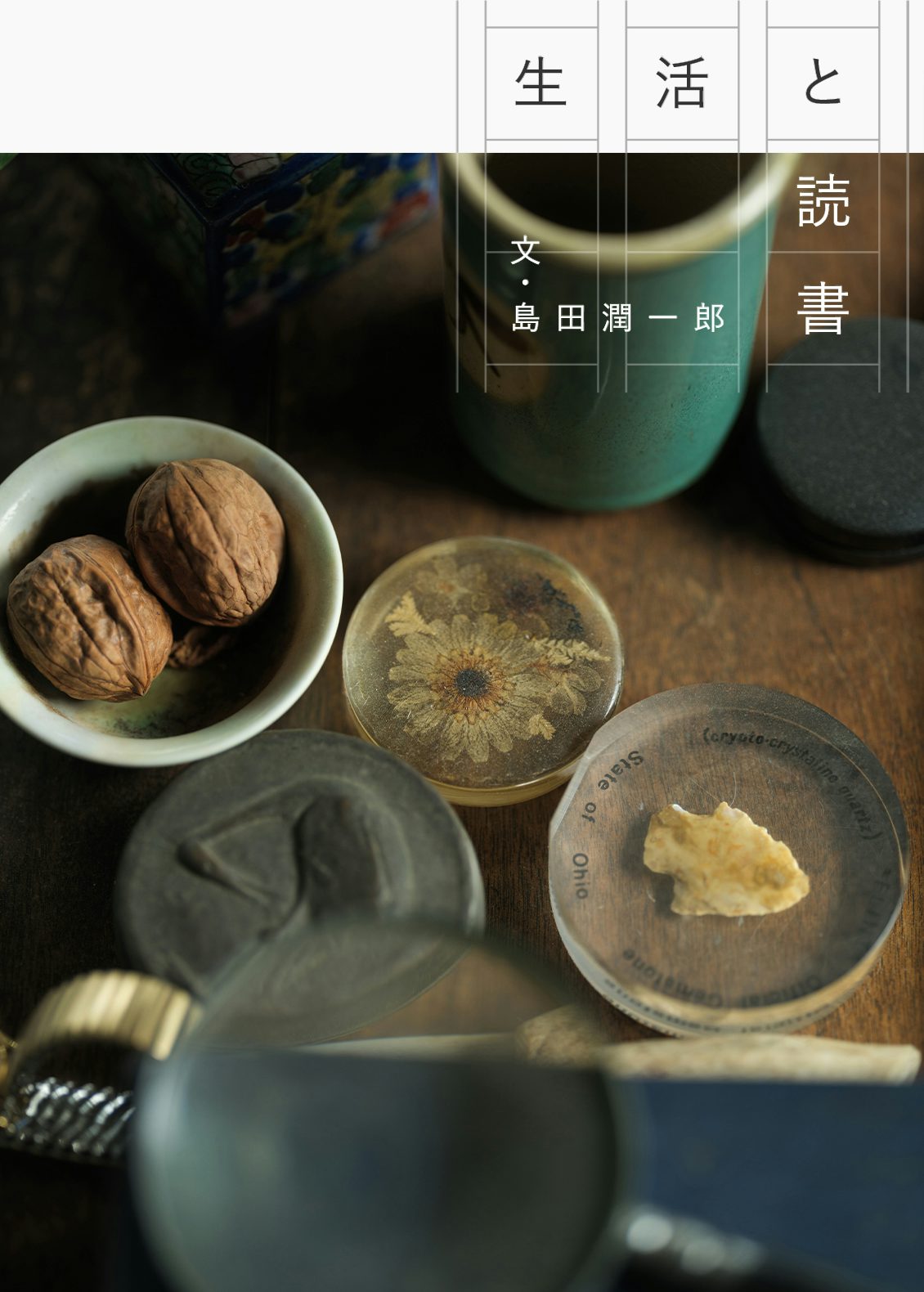

夏葉社・島田潤一郎さんによる、「読書」がテーマのエッセイ。ページをめくるたび、自由や静けさ、ここではない別の世界を感じたり、もしくは物語の断片に人生を重ねたり、忘れられない記憶を呼び起こしたり。そんなたいせつな本や、言葉について綴ります。月一更新でお届けしています

子どものころからテレビが好きで、49歳になったいまも、家に帰ってくるととりあえずリモコンに手を伸ばし、テレビをつけっぱなしにして、家事をしています。

好きなのはドキュメンタリーとお笑いです。前者は録画して、集中して見ることが多いのですが、後者は年に一度のM1グランプリでさえ「ながら見」して、自分が好きな芸人が登場するときだけテレビの前に近寄り、あははと笑っています。

だから、熱心なお笑いファンというわけではないのです。若手の芸人の名前はほとんどわかりませんし、YouTubeなどで贔屓の芸人のチャンネルをチェックするということもありません。

ただ、なんとなく好きで、お笑い番組がテレビで流れていると、ぼんやりと見てしまいます。

ぼくはたぶん、こころのどこかで彼らにあこがれているのだと思います。

巧みな話術で聴衆の関心をひきつけ、いくつものオチでひとびとをどっと湧かせる。

彼らは100人いたら100人が笑うというような出来事を話して笑いをとるのではなく、たとえたり、繰り返したり、飛躍したりといった話術を駆使して、なんでもない出来事を笑いに変えていきます。

もちろん、そこには声の大きさや、しゃべりとしゃべりの「間」、それになんていったって、話者の豊かな表情と、身体の動きがありますから、安易に、彼らの笑いと、ぼくがいま書いているような文章とを比較することはできません。

でも、そこには「語り口」という共通点があるように思います。

今回は「語る」という行為に着目して、読書のこと、ひいては記憶について書いてみます。

なぜかいつまでも覚えていて、忘れられない記憶というものがあります。

それは、たとえばぼくひとりで見た風景だったり、だれかがいった一言だったり、テレビのドラマのなかのワンシーンだったりします。

なぜ覚えているか、ちゃんと理由が説明できれば、どこかのタイミングでだれかに打ち明けてみたいのですが、おそらくそのチャンスは訪れないような気がします。

ふだんはそのことを覚えていることさえ忘れていて、けれど、ふいに思い出し、なつかしさとともに、あるいは、子どものころに見た夢のような手触りとともによみがえるいくつかの記憶。

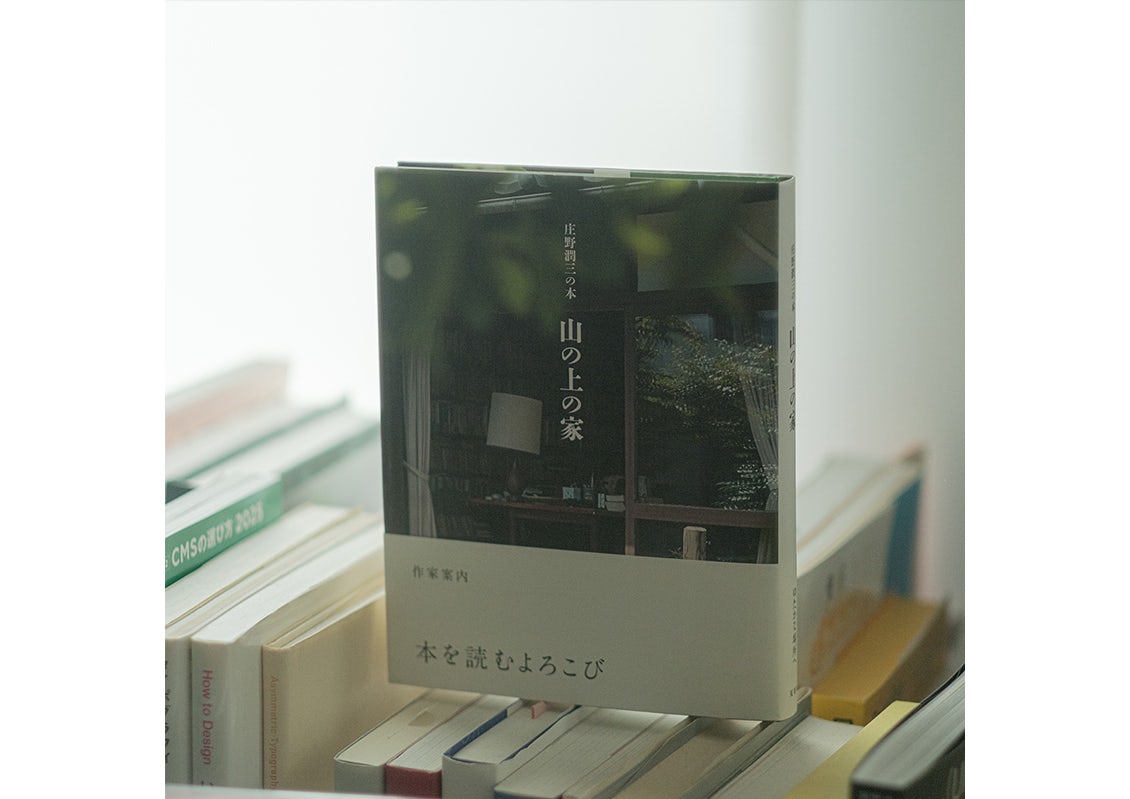

ぼくがしばしば思い出すのは、庄野潤三という作家が書いた次のような文章です。

「自分が興味を惹かれるものがある。それが無かったらお手上げだが、幸い身のまわりにある。ただし、それはばらばらのままで、繋りが無い。また、無理に繋りをつけたくはない。そんなふうにすれば、本来の面白みをたちまち失ってしまうからだ。では、どうすればこのばらばらで、順序のないものに一つの芸術的な纏りを与えることが可能であるか」

先の記憶の話でいえば、ぼくが忘れられない風景はいつまでも「ばらばら」であり、そこには繋がりも、纏まりもありません。

でも、それはいたってふつうのことです。

ぼくが毎日目にするたくさんの景色や、耳に入ってくるたくさんの会話や、日々のルーチンワークは、小説や映画のような筋のとおった物語にはなっていません。

それはどれも「ばらばら」であり、それどころか、昨日食べたパンの記憶と今日食べたパンの記憶は、あっという間にいっしょになり、区別がつかなくなってしまいます。

ほとんどの出来事は忘れ去られ、昨日見た子どもの顔は、今日見た子どもの顔と同じになり、朝が来て、夜が来て、一週間が過ぎ、一ヶ月が過ぎ、一年が過ぎる。

そのうちに、忘れられないと思っていた記憶ですら思い出せなくなり、その代わりに、ちがう「忘れられない記憶」が胸に刻まれ、その記憶とともに日々を過ごします。

すぐれた小説のなかには、その「忘れられない記憶」を呼び起こす、きらめく言葉、文章があります。

そうした文章に出会うと、ああ、なぜこの作家はぼくのことを知っているのだろう? と思います。

バラエティ番組を見ているときも、しばしば、そのような思いに駆られます。

彼らのしゃべりのなかのディテールが、忘れていた学生のころのことや、ひとり暮らしのときのやるせなさや切なさ、付き合いのなくなった友人たちのことを思い出させます。

言葉にし、文章にし、多くのひとに語ることによって、記憶は永遠の命を持つことができるのだと思います。

ぼくはそのすぐれた技術を見たいがために、本を読み、テレビを見ているのかもしれません。

『山の上の家』

庄野 潤三 (著)

夏葉社

ひとはどんなときに、文章を綴り、なにかを表現しようとするのでしょう。ぼく個人のことをいえば、落ち込んでいるとき、うまくいかないとき、不安なとき、悲しいときに何かを書くことが多いような気がします。ぼくが尊敬する作家、庄野潤三はその反対に、人生のよろこびに焦点をしぼり、平凡な日常にこそ、人生の価値があり、秘密があると考えた作家です。庄野潤三の作品に触れていると、幸せな気持ちになります。

文/島田潤一郎

1976年、高知県生まれ。東京育ち。日本大学商学部会計学科卒業。アルバイトや派遣社員をしながら小説家を目指していたが、2009年に出版社「夏葉社」をひとりで設立。著書に『あしたから出版社』(ちくま文庫)、『古くてあたらしい仕事』(新潮文庫)、『父と子の絆』(アルテスパブリッシング)、『電車のなかで本を読む』(青春出版社)、『長い読書』(みすず書房)など

https://natsuhasha.com

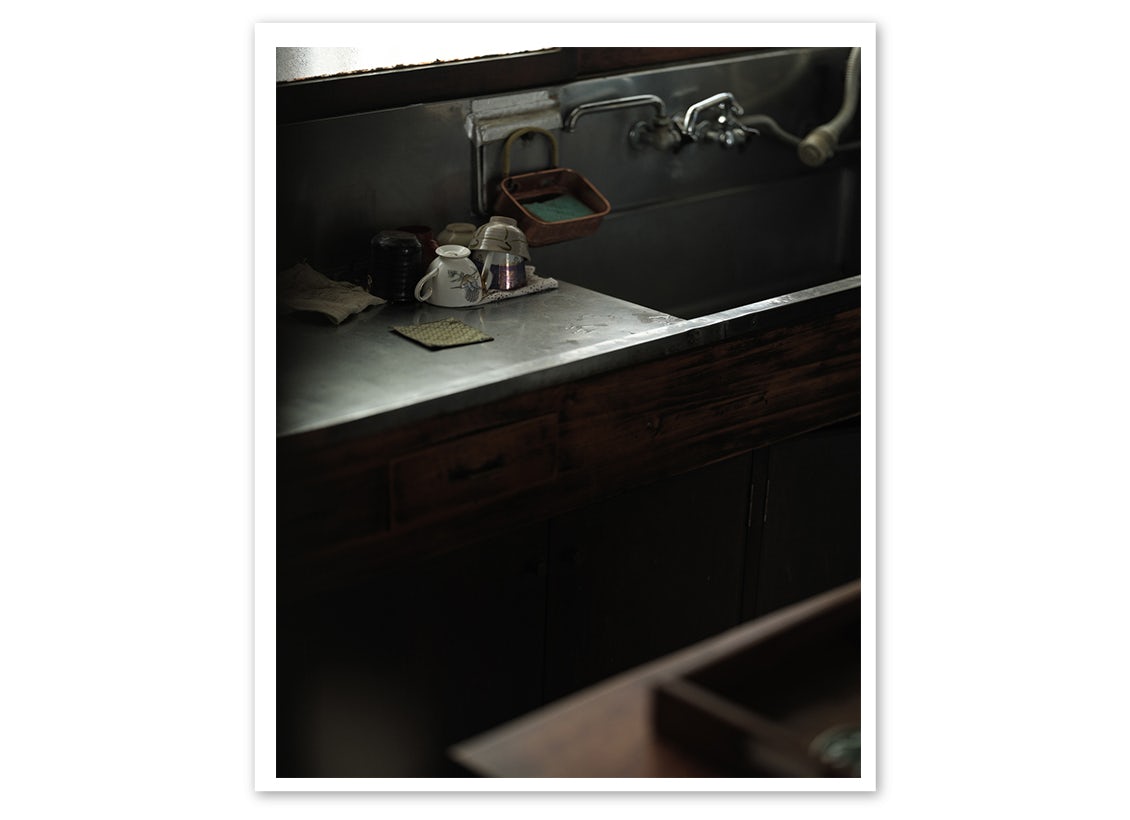

写真/鍵岡龍門

2006年よりフリーフォトグラファー活動を開始。印象に寄り添うような写真を得意とし、雑誌や広告をはじめ、多数の媒体で活躍。場所とひと、物とひとを主題として撮影をする。

感想を送る