暑い盛りではありますが、まぶしい太陽の光にありがたさを感じる機会がめぐってくるのも暦の楽しみかもしれません。

そんな楽しみのひとつに、梅干しづくりがあることを近年しみじみ感じています。

昔ながらの言い方なのですが、三日三晩の土用干し、という言葉をどこかで聞かれたことはあるでしょうか。漬けておいた梅を干すなら夏の土用入りした天気のいい3日間がおすすめ、といった意味の言いならわしです。

今年でいえば、7月19日に夏の土用入りをして、8月7日の立秋の前日、8月6日までが土用の期間です。

そんな夏の梅仕事。

ざるに広げた梅をよいしょっと庭や縁側、ベランダなどの日当たりのいい場所に運びます。

雨に濡れてはいけませんから、天気予報で確かめて、よし大丈夫という日を選んでおきます。

たっぷりと時間をかけて日の光を浴びたら、梅の実を一粒ひとつぶ、ころんころんと裏返します。

ああ、この実をどんなふうに食べようかな。まずは朝ごはんかな。和え物にしてもおいしいな⋯⋯などとできあがった後のことを想像しながら、菜箸でつまんではひっくり返していきます。

ぷくぷくとした、きれいな梅の実が、よく日の光に当たっている様子を見つめていると、つくづく夏の土用は梅仕事におあつらえむきの季節だな、と感じます。

ところが昨年の夏は、せっかく仕込んでおいた梅を、あれこれの用事に追われるうちにうっかり干しそびれて立秋まで来てしまいました。

7月の終わりから8月初めにかけて、大暑の時期の陽射しは元気よく、日陰がくっきりと黒々するほどでしたのに、気づけば、日の光にほんのりとやわらかさが混じりはじめていました。まだまだ暑いからと油断していたんです⋯⋯。

これはいけない、とあわてて梅を干したものの、大暑のまぶしい日射しにはもう戻れません。

それでもありがたいことに天気に恵まれ、日をたっぷりと浴びておいしい梅干しができあがりましたが、土用干しひとつとっても、つくづく昔の人の知恵が詰まっているのだと身にしみました。

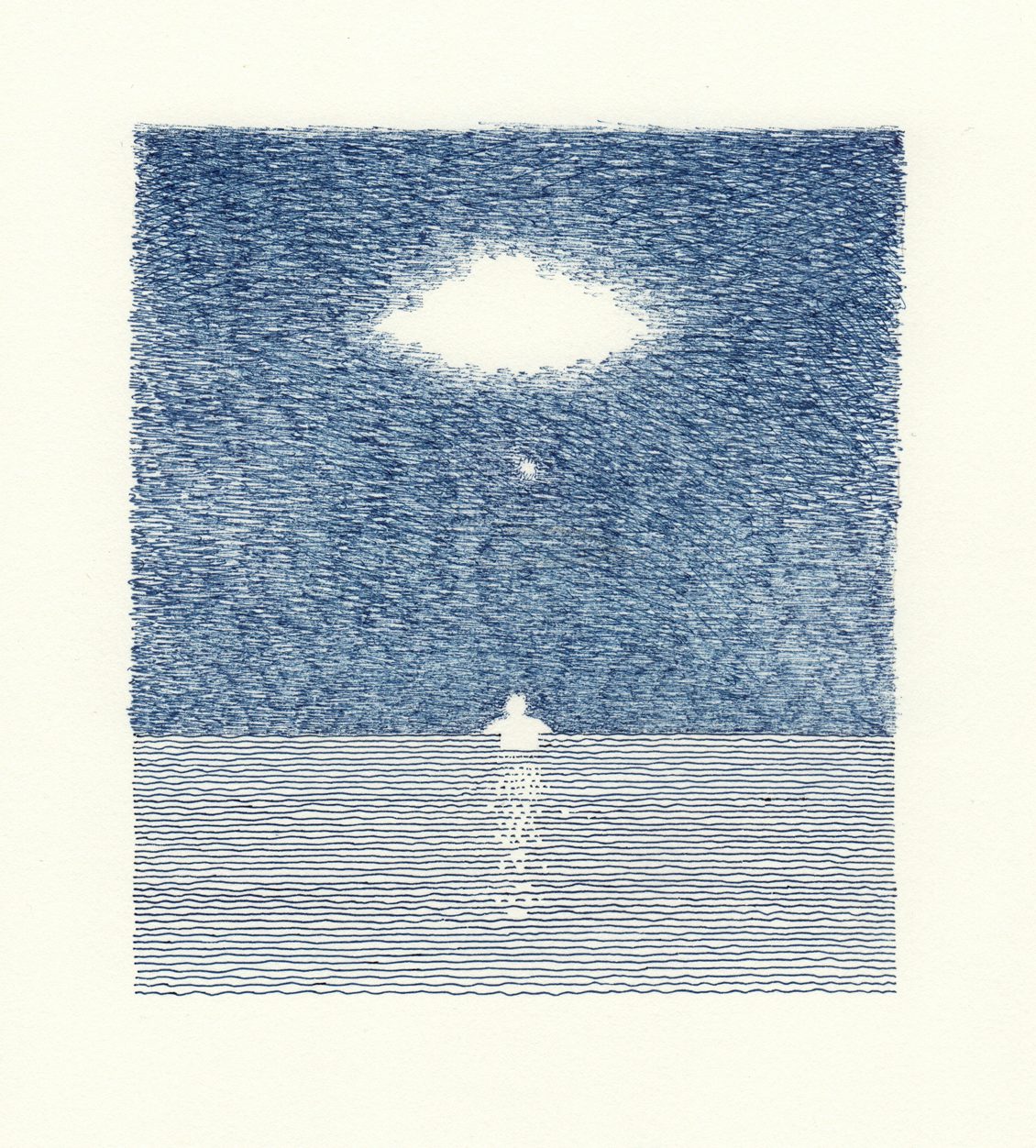

そしてもうひとつ実感したのは、どんなに暑いさなかにも、ちゃんと季節は移り変わっているということでした。

立秋が訪れると、「暦の上では秋ですが、まだまだ暑さが⋯⋯」といった時候のあいさつを天気予報などで耳にすることもあるかと思います。たしかにそのとおりで8月といえば暑い盛りですから、立秋と聞いても首をかしげたくなっても無理はありません。

でも梅の実をとおして太陽の光の様子をよくよく見てみると、陽射しはいきおいを弱めはじめ、夏から秋へと移ろう兆しがちゃんとそこに現われていました。

梅ひとつぶほどの小さな発見にすぎませんが、秋の気配がこんなところにまで、とちょっとした驚きがありました。

それでは、土用というのはいったい何でしょう。

土用の 丑 の日のことなら毎年のように耳にしますが、そもそも土用が夏だけでなく、春、秋、冬にもあることなどは、いまの生活からとんと馴染みがなくなったように思われます。

ですからちょっと昔をふりかえってみますと、旧暦では、土用は1年に4回と定められていました。時期としては、立夏、立秋、立冬、立春の手前の約18日間が土用となります。

この「土用」とは、 土旺用事 を略した言葉で、土が 旺 んに用事をする頃のこと。つまり、土が活発に働く時期を土用といいます。

この時期は 土公神 という土の神が司るため、人間が土いじりや草むしりなど、土を動かしたり穴を掘ったりすることは避けるべきとされました。

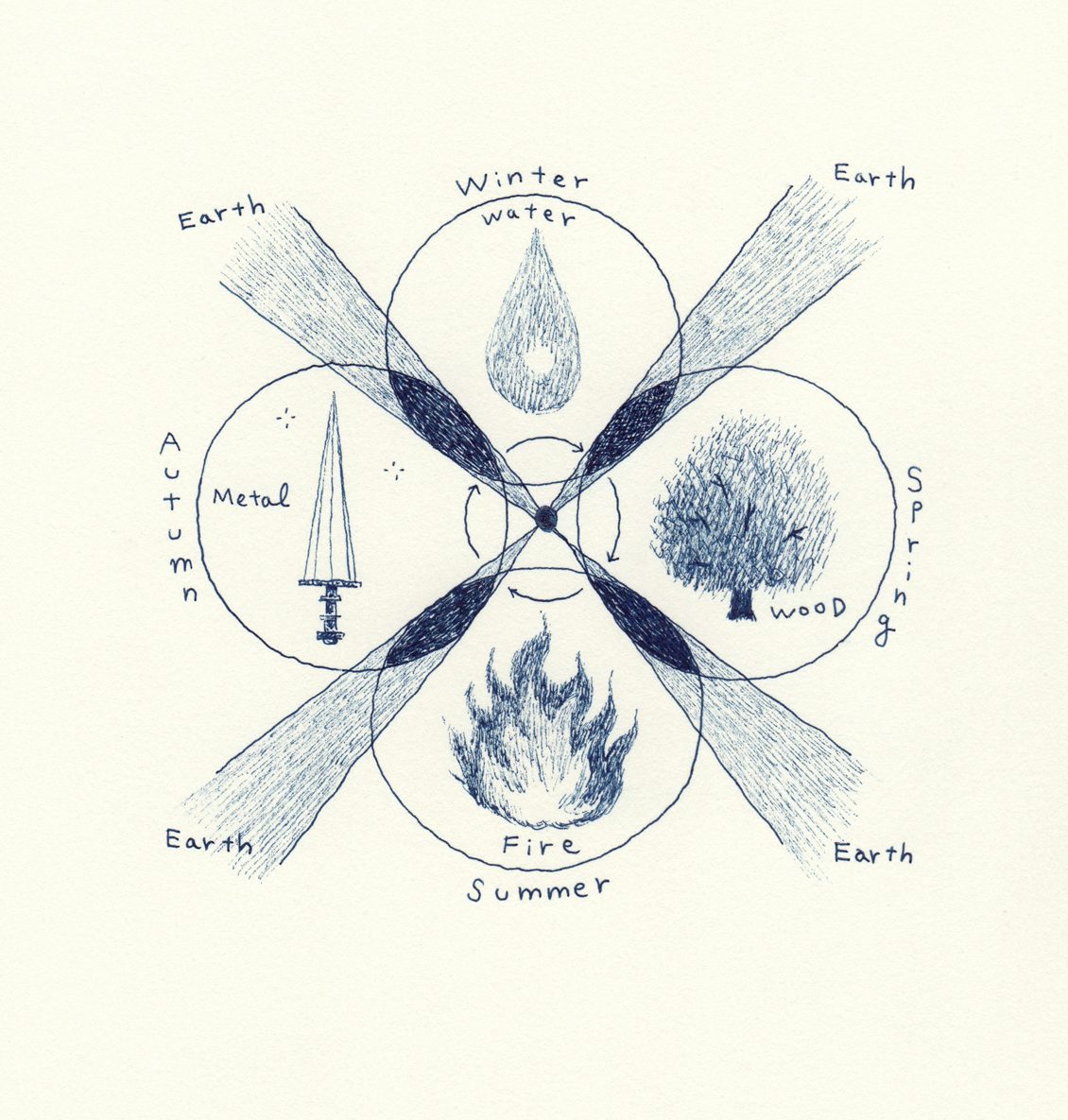

八十八夜についてお話ししたとき(第8話)にも少し紹介しましたが、古代中国で生まれた旧暦や季節の捉え方には、五行思想というものが関わっています。

この世界は、木・火・土・金・水の5つの要素(気)から成り立っている、というのが五行思想の世界観です。

では5つの要素を四季にあてはめてみると、春は木、夏は火、秋は金、冬は水という4つの要素で済んで、土の気が余ってしまいます。

いやいや、世界は5要素でできているのだから、季節にも「土」の要素がないとおかしい、というわけで、春夏秋冬それぞれの季節の変わり目に土用ができました。

確かに、火の気に満ちた夏から、立秋の日を境にいきなり金の気が司る秋に切り替わる、というのも急といえば急です。

ここは季節と季節の間にワンクッション置いて、いったん土の気でしっかり変化を受け止めてから次の季節に移っていく小休止が必要……とそのように季節の移ろいを捉えているようです。

夏の土用は猛暑の候ですし、1月の終わりから2月の初めにかけての冬の土用は、まだまだ寒さが厳しいとき。

立夏が近づく春の土用の頃は、田植えに備えなくてはなりません。立冬間近の秋の土用は、地方にもよりますが、稲刈りを済ませたところではないでしょうか。

暑さ寒さの厳しいときや、農作業の大事なときと接しているのが、春・夏・秋・冬の土用と言えそうです。心身に疲れをためないように、土用の時期は一休みを、といった意味にも受けとれます。

夏の土用の丑の日には、 丑湯 といって、湯船につかって体を癒すならわしもあるほどです。

土用は、自分をいたわる季節。そう考えておくと過ごしやすいかもしれません。

梅干しには、たっぷりと陽光を。そして心身には、どうぞゆったりと休養を。

文/白井明大

詩人。1970年東京生まれ。2008年より、二十四節気七十二候に沿って季節の移ろいを感じる「歌こころカレンダー」を毎年制作。2012年、『日本の七十二候を楽しむ ─旧暦のある暮らし─』が静かな旧暦ブームを呼んで30万部超のベストセラーに。2016年、『生きようと生きるほうへ』で第25回丸山豊記念現代詩賞を受賞。『いまきみがきみであることを』『日本の憲法 最初の話』など、自然や生命や心の自由に関わる著書多数。

イラスト/shunshun

素描家。1978年高知生まれ、東京育ち。広島在住。心に響いた光景を、ブルーブラックのペン一本から生まれる線により、一つひとつ精魂を込めて描く。毎年自主制作している『二十四節気暦』カレンダーのファンは多い。著書に『椿ノ恋文画集』『一條線一片海』など。

バックナンバー

感想を送る