誰かの何気ない言葉に落ち込んだり、「分かってもらえない」という孤独感を味わったり。私たちは、日々の生活のさまざまな場面で傷ついたり、またはつい誰かを傷つけてしまったりして生きています。

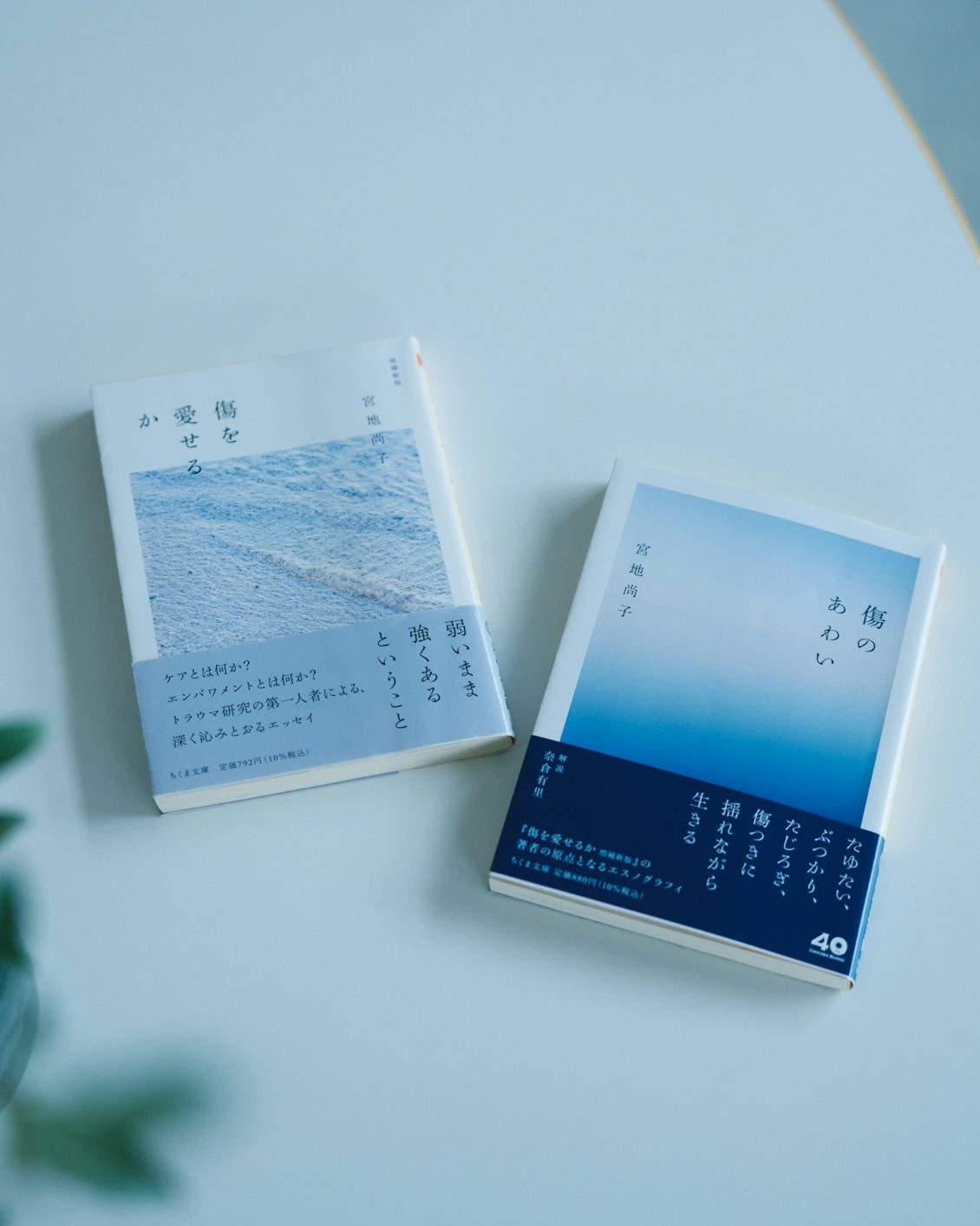

そんな「心の傷」について書かれた本、『傷を愛せるか』と『傷のあわい』。さまざまな年代の人から長く読まれ続けているそうです。

▲『傷を愛せるか 増補新版』『傷のあわい』(ともにちくま文庫)。『傷を愛せるか』は発売以来反響を呼び続け、版を重ねている

▲『傷を愛せるか 増補新版』『傷のあわい』(ともにちくま文庫)。『傷を愛せるか』は発売以来反響を呼び続け、版を重ねている

どちらも精神科医であり、トラウマ研究の第一人者である 宮地尚子 さんによるエッセイ集。「傷や弱さを抱えながら生きること」について、『傷を愛せるか』では、宮地さん自身の暮らしや旅先での出来事を通して、『傷のあわい』ではさまざまな人との対話を通じて、静かな筆致で綴られています。とりわけ心に響いたのが、『傷を愛せるか』の最後に書かれていたこの文章です。

傷がそこにあることを認め、受け入れ、傷の周りをそっとなぞること。身体全体をいたわること。ひきつれや瘢痕を抱え、包むこと。さらなる傷を負わないよう、手当をし、好奇の目からは隠し、それでも恥じないこと。傷とともにその後を生きつづけること。

『傷を愛せるか』より

生きていく中で避けられない「傷」と、どうやって付き合っていけばいいのか。傷つかないための考え方や方法はあるのか。そんなことをもっと聞きたくなって、宮地さんにお話を伺いました。前後編でお届けします。

子どもの頃から、人間に興味がありました

精神科医であると同時に、医療人類学と文化精神医学の研究者でもある宮地さん。現在は一橋大学大学院社会学研究科で教えながら、医師として診察にも当たっています。

そもそもどのような経緯で、精神科医の道に進んだのでしょうか?

宮地さん:

「子どもの頃から “人はなぜこういう行動をとるんだろう” といったことに関心がありました。医学の道に進んだ理由も、人間という存在に興味があったことが一番大きいと思います」

宮地さん:

「人間や心への関心というと、人類学や心理学など、いろいろな可能性があったんですが、高校生の時に先生や周りの人から『医学部でもそういう勉強はできるんじゃないか』と言われて。それで医学部に進みました。だから、医師になりたいという強い気持ちがあったわけではないんです。

ただ、子どもの頃から将来結婚して子どもを産んだとしても、ずっと続けられる仕事がしたいなと漠然と思っていました。だから資格がある仕事がいいかもしれないとは考えていましたね」

医療現場で感じた「当たり前」への疑問

大学生になっても、宮地さんの中には人間の心、文化や社会への興味は変わらずありました。でも医学部1、2年生の教養課程では、あまり興味を持てる授業がなかったといいます。

宮地さん:

「3年生になると学ぶのはいよいよ体のことばかりで、『ここは職業訓練校なんだ』と思いました。医師になりたいという強い思いがなかったこともあり、何となくアウェイ感を感じつつ勉強していましたね。卒業後は公衆衛生の医局に所属しながら、別の病院の精神科で臨床研修を受けました。

研修医になってからも、医療現場で当たり前とされていることに疑問を持っていました。たとえばがん告知の問題。私が医者になった頃は、患者本人にはがんであることを告げないのが常識だったんです。24歳くらいの自分が、人生を積み重ねてきた40〜50代の人に嘘をついていいんだろうかと思いました。

ほかにも、医師と患者の間の上下関係や医師と看護師との関係などにモヤモヤとした気持ちを抱えていました。医療現場ではもちろん医学的な診断や治療などを考えるわけですが、それ以外にも、患者さんの人生や家族、仕事、人間関係のあり方などにも関心があったんです」

宮地さん:

「ちょうどその頃、医療人類学のシンポジウムに参加しました。運がいいことに、アメリカでのこの分野の第一人者である先生が来ていて。『自分は研修医だが、こんなことに疑問を持っている』ということを直接話したら『それはとても大事なことだ』と言われたんです。『1年間文化人類学を勉強したら、研究員のポジションがあるから来てもいい』と。自分が抱えていた疑問が学問になること、この問いは問うべきものなんだということを知って、とてもびっくりしました。

そこから医療人類学を勉強しました。外から医療を見る視点や、社会や文化とのつながりで心や体を考えることはとても面白かったです。1年後にアメリカに渡り、結局3年間留学生活を送りました。知的好奇心を満たせたこの3年間は、その後の研究の土台になったと思います」

トラウマを抱えた人々と向き合うようになって

日本に帰国後、研究を続けながら精神科の診療にも当たっていた宮地さん。やがてトラウマを抱えた患者さんたちと出会うことになります。

宮地さん:

「アメリカ留学前、日本ではトラウマやPTSD(心的外傷後ストレス障害)についてほとんど知られていませんでした。アメリカに来てみて、そういう診断名があることや、ベトナム戦争の帰還兵のトラウマ障害などについて知り、知識としては学んでいました。

1992年に日本に帰国したのですが、その後しばらくして、DV被害や性被害に遭った女性たちを支援する団体から患者さんを紹介されるようになったんです。ほぼ未経験の分野だったので、目の前の患者さんの話を一生懸命聞きながら、専門書を読みながら、治療法などを考えていきました」

宮地さん:

「ちょうど1995年に阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件が起きて、日本でも心のケアやPTSDについて知られるようになってきていました。そんなふうに偶然にいろいろなことが重なって、トラウマ研究に取り組むようになったんです。

ただ考えてみると、トラウマって社会の中で起きること。社会と心との接点という意味では、これまでの自分の関心とそんなに矛盾していなかったのだと思います」

現代は、「複雑な傷つき」が増えている

トラウマとは、大きな自然災害や事故、凶悪犯罪など生命の危機を伴う恐怖にさらされた経験や、性的被害により心身の統合がバラバラにされるような経験から生じる反応のことです。

一方、そこまでのものではなくても、人と関わって生きている中で、私たちは日々小さなことで傷ついたり、傷つけたりしています。そうした日常の傷にも宮地さんは目を向けてきました。

宮地さん:

「専門家としては、トラウマと傷つきはきちんと分けて考えた方がいいと思っています。とはいえ、2つは延長線上にあると思いますし、数としては小さな傷つきの方が圧倒的に多いですよね。

しかも最近は以前より複雑な傷つきが増えているように感じます。背景として大きいと思うのはインターネットやSNSの普及です。

オンラインでやりとりするのか、直接会って話すのか。たとえ同じ相手でも選択肢が増えている分、悩みが増えているように思います。オンラインでのつながりと現実のつながりとのバランスの取り方も難しいし、オンラインツールとの付き合い方も、世代や個人によってすごく差がある。だから、人との距離の取り方がより複雑になっていると思うんです。

どんなにオンライン化が進んでいようと、誰にだって自分の体や心があり、そこから逃れることはできないですから」

宮地さん:

「大学で教えている学生たちを見ていても、休み時間になるとまずスマホをチェック。授業後も昔は誘い合ってお茶やごはんに行っていたけど、今だとお互いの状況が分からないから声をかけづらいみたいです。オンラインではつながっているけれど、リアルでつながるのは下手になっている気がします。

オンラインツールがある分、 “いつでもつながれる” と思い込んでしまいがちですが、実際には人の時間は有限で、すぐに返事ができない場合だってある。そういうことからも小さな傷つきが生まれるんですよね」

あらためて向き合ってみる、私たちの日常のあちこちに存在する “傷つきの種” 。後編では、そうした傷つきを減らす方法や、受けた傷との付き合い方について聞いていきます。

※後編は10月22日公開予定です

【写真】井手勇貴

もくじ

宮地尚子

一橋大学大学院社会学研究科特任教授。1986年京都府立医科大学卒業。1993年同大学院修了。専門は文化精神医学・医療人類学・トラウマとジェンダー。精神科の医師として臨床を行いつつ、研究を続けている。著書に『トラウマ』(岩波新書)、『ははがうまれる』(福音館書店)、『環状島= トラウマの地政学』(みすず書房)、『傷を愛せるか』(ちくま文庫)、『傷つきのこころ学』(NHK出版)など。

感想を送る